Vor rund vier Monaten legte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach Eckpunkte einer künftigen Legalisierung von Cannabis zu Genusszwecken vor. Der Gesetzentwurf wird Ende März mit Spannung erwartet. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf den bisherigen und den bevorstehenden politischen Prozess, benennen Chancen und Herausforderungen und wagen einen Ausblick auf mögliche Szenarien der Cannabislegalisierung.

„Wir führen die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften ein.“ Mit diesem Satz beschrieb die regierende Ampelkoalition Ende 2021 ihren Anspruch, die gesamte Wertschöpfungskette eines zukünftigen Cannabismarktes in Deutschland auf legale Füße zu stellen. Wenigen wird zu diesem Zeitpunkt bereits bewusst gewesen sein, dass sich hinter dieser Idee eines der handwerklich anspruchsvollsten Gesetzesvorhaben der letzten Jahre verbirgt. Denn: Mit der vollständigen Legalisierung von Cannabis unterscheidet sich das Vorhaben der Bundesregierung maßgeblich von den in einigen EU-Mitgliedstaaten bereits praktizierten Modellen, die lediglich eine Duldung der Herstellung, des Besitzes, des Konsums und teilweise des Verkaufs bestimmter Cannabisprodukte vorsehen.

Der Anspruch: Der Aufbau eines neuen regulierten Marktes

Die Bundesregierung strebt damit nicht weniger als einen Paradigmenwechsel in der Drogenpolitik an – weg vom prohibitiven Ansatz der Strafverfolgung hin zu mehr Gesundheitsschutz und Aufklärung. Erklärtes Ziel ist es, einen Beitrag zur Verbesserung des Jugend- und Gesundheitsschutzes für Nutzerinnen und Nutzer sowie zur Eindämmung des Schwarzmarktes zu leisten. Dies kann nur gelingen, wenn ein legaler Markt aufgebaut werden kann, der die bestehende Nachfrage unter hohen Sicherheits- und Qualitätsanforderungen sowie zu wettbewerbsfähigen Preisen bedient. Die Rahmenbedingungen für einen neuen Markt sind ein komplexes Unterfangen. Deshalb wurden neben dem federführenden Gesundheitsministerium unter anderem die Ressorts Justiz, Inneres, Finanzen, Auswärtiges, Wirtschaft, Verbraucherschutz, Landwirtschaft und Jugend beteiligt.

Das Problem: Völkerrechtliche Verpflichtungen Deutschlands und die Rolle des Bundesrates

Cannabis unterläge nicht mehr den Bestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes und wäre als Genussmittel frei verfügbar. Dies widerspricht auf den ersten Blick den völker- und europarechtlichen Bestimmungen, zu denen sich Deutschland bekannt hat. So beschränkt etwa das Einheitsübereinkommen der Vereinten Nationen über Suchtstoffe in Art. 4c) sowohl die Gewinnung, Herstellung, Ausfuhr, Einfuhr, Verteilung, Verwendung, den Besitz als auch den Handel ausschließlich auf medizinische und wissenschaftliche Zwecke, während das Schengener Übereinkommen in Art. 71 (2) von den Mitgliedstaaten der EU den Einsatz verwaltungsrechtlicher und strafrechtlicher Mittel verlangt, um den Handel mit Cannabisprodukten zu unterbinden. Ein weiteres Hindernis liegt in der offensichtlichen Zustimmungsbedürftigkeit eines Legalisierungsgesetzes, das derzeit im Bundesrat keine sichere Mehrheit finden dürfte.

Die Argumentation: Jugend- und Gesundheitsschutz im Fokus

Trotz der vordergründigen Unvereinbarkeit des Vorhabens berufen sich die beiden drogenpolitischen Strategien der UN und der Bundesregierung auf das Ziel des Jugend- und Gesundheitsschutzes. Ein Ziel, welches auch in Deutschland durch jahrzehntelange Verbote bisher nur unzureichend erreicht werden konnte. Die Bundesregierung ist davon überzeugt, dass sie mit ihrem Vorhaben den Zielen der internationalen Abkommen näherkommt als mit der Fortsetzung des prohibitiven Ansatzes. In diesem Sinne wird noch ein wissenschaftliches Gutachten des Instituts für interdisziplinäre Sucht- und Drogenforschung in Hamburg erwartet. Im Kern lautet das Argument, dass in einem staatlich kontrollierten Marktumfeld unter strengen gesetzlichen Vorgaben ein effektiverer Jugend- und Gesundheitsschutz gewährleistet werden kann als in den völlig unregulierten und fest verankerten Strukturen der organisierten Kriminalität auf dem Schwarzmarkt.

Nächste Schritte im politischen Prozess: Wann könnte „Bubatz“ legal werden?

Schritt 1: Notifizierung

Sobald der Gesetzentwurf steht, wird dieser der Europäischen Kommission im Rahmen eines Notifizierungsverfahrens vorgelegt. Damit soll vermieden werden, dass Deutschland im Nachhinein vor dem EuGH verklagt wird und die Legalisierung rückgängig machen muss. Innerhalb von drei Monaten können Kommission und EU-Mitgliedstaaten ausführliche Stellungnahmen abgeben, welche die Bundesregierung berücksichtigt. Während dieser sogenannten Stillhaltefrist darf das Gesetz nicht verabschiedet werden. Sollte es zu Stellungnahmen kommen, verlängert sich die Stillhaltefrist um weitere drei Monate.

Schritt 2: Bundestag

Es ist davon auszugehen, dass der Entwurf im Rahmen des Notifizierungsverfahrens noch angepasst wird. Nach Abschluss des Verfahrens – voraussichtlich nach der parlamentarischen Sommerpause – beschäftigt sich der Bundestag im ersten Durchgang mit der Gesetzesvorlage, wobei erste Beratungen bereits währenddessen stattfinden könnten. Aufgrund der Vielzahl der beteiligten Ressorts ist davon auszugehen, dass sich die beteiligten Ausschüsse voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2023 intensiv mit dem Gesetzentwurf befassen werden. Zudem ist davon auszugehen, dass es aufgrund der unterschiedlichen Auffassungen der Fraktionen zu mehreren Änderungsanträgen kommen wird.

Schritt 3: Bundesrat

Das zustimmungsbedürftige Gesetz bzw. der zustimmungsbedürftige Teil des Gesetzes wird im zweiten Durchgang dem Bundesrat zugeleitet. Je nach Zusammensetzung der Länderkammer ist mit der Einberufung des Vermittlungsausschusses zu rechnen, da insbesondere Bundesländer mit Beteiligung der Unionsparteien große Bedenken gegen eine mögliche Legalisierung geäußert haben. Diese verfügen derzeit über eine Mehrheit im Bundesrat, was zu einem Scheitern des Gesetzes führen könnte. Grundsätzlich ist auch ein produktives Ergebnis des Vermittlungsausschusses denkbar, da auch die Landesregierungen mit Unionsbeteiligung nach Wegen suchen, der organisierten Kriminalität die enorme Regelfinanzierung durch Produktion, Logistik und Verkauf von Cannabis zu entziehen. Besondere Aufmerksamkeit gilt daher den Regierungsbildungen in Berlin im März (4 Stimmen) und in Hessen im Oktober bzw. November (5 Stimmen).

Schritt 4: Inkrafttreten

Ein Inkrafttreten des Gesetzes im Laufe der Jahre 2024 und 2025 könnte entweder als Ganzes oder in mehreren Schritten erfolgen. Dies hängt in erster Linie davon ab, ob sich die Bundesregierung zu einer Aufteilung des Gesetzes entscheidet oder sich im Zuge der Verhandlungen ein konsekutives Inkrafttreten durchsetzt. Zu bedenken gilt, dass Deutschland auch bei einem positiven Ausgang des Notifizierungsverfahrens jederzeit vor dem EuGH verklagt werden könnte.

Szenarien deutscher Cannabispolitik: Welche Varianten werden diskutiert?

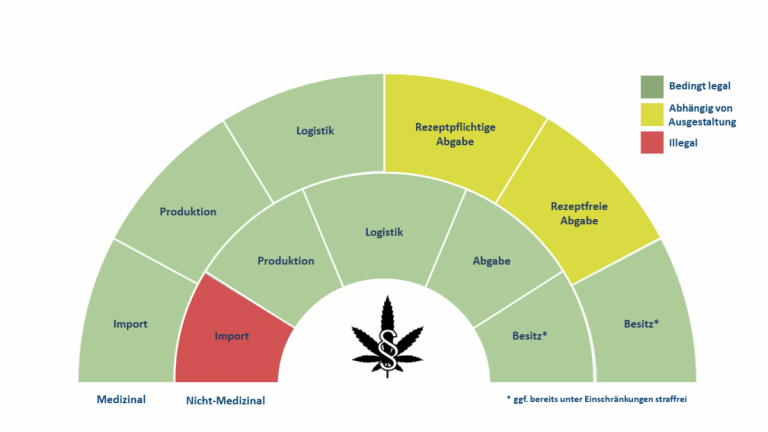

1. Szenario: Restriktive Legalisierung

Ein Ende des Verbots und damit die Möglichkeit der vollständigen Regulierung von nicht-medizinischem Cannabis ist kein neues Vorhaben und begleitet die Parteien der Bundesregierung bereits seit einigen Jahren. Das weitgehende Scheitern der bisherigen Drogenpolitik und die guten Erfahrungen mit nicht-strafrechtlichen Instrumenten im Umgang mit Cannabis haben in einigen Ländern bereits zu einem Umdenken geführt. Konkret würde Cannabis statt im Betäubungsmittelgesetz als Genussmittel neu reguliert. Eine legale Lieferkette vom Samen bis zum Verbraucher würde unter strengen Vorgaben im Sinne des Jugend- und Gesundheitsschutzes ermöglicht.

Aus politischer Sicht wäre dieses Szenario zu begrüßen, denn wesentliche Ziele der Legalisierung könnten sofort adressiert werden. Die organisierte Kriminalität stünde in unmittelbarer Konkurrenz zur legalen Produktion, hätte aber nicht die institutionellen Voraussetzungen, um eine vergleichbare Produktsicherheit zu gewährleisten. Der Jugendschutz könnte durch strenge Abgabebestimmungen erstmals wirkungsvoll reguliert werden. Dieses Szenario wäre auch aus wirtschaftlicher Sicht sehr vielversprechend. Die Cannabisreformen in Nordamerika haben zu einer dynamischen und innovativen Industrie geführt, die langsam zu einem eigenständigen Wirtschaftszweig heranwächst. Die Nutzerinnen und Nutzer könnten im Laufe der Zeit mit einer weitgehenden Entstigmatisierung rechnen. Die derzeit akuten Probleme der Produktsicherheit und der Strafverfolgung würden gelöst, während davon auszugehen ist, dass der Marktanteil des Schwarzmarktes zurückgehen würde.

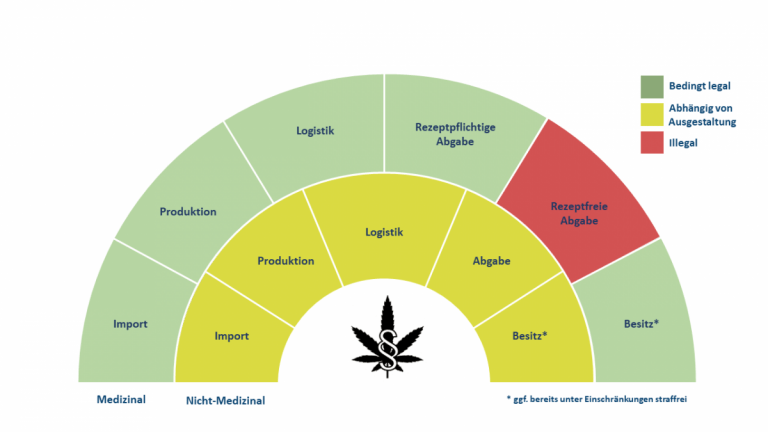

2. Szenario: Modellprojekte

Unter Cannabis-Modellprojekten werden zeitlich oder räumlich begrenzte, wissenschaftlich begleitete Abgaben von Cannabis zu nicht-medizinischen Zwecken verstanden. Der Modellaufbau kann so gestaltet werden, dass Konflikte mit dem EU-Recht, z. B. durch Beschränkungen des Warenverkehrs oder der Lieferkette, vermieden werden. Gleichzeitig bleiben Modellprojekte begrenzt; die so gewonnenen Erfahrungen lassen sich daher nicht oder nur schwer auf eine vollständige Legalisierung übertragen. In der Schweiz und in den Niederlanden wurde jüngst mit der Durchführung solcher Modellprojekte begonnen.

Die politische Motivation ist einerseits der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn, andererseits die Aussicht auf eine schnell umsetzbare, rechtskonforme Abgabe von nicht-medizinischem Cannabis im Kontext von Modellprojekten. Damit kann Zeit gewonnen werden für weitere Weichenstellungen in der EU hin zu einer zukünftigen, dauerhaften Legalisierung. Gleichzeitig bliebe die Bundesregierung hinter den gemeinsamen Vorhaben des Koalitionsvertrages zurück. Auch dem politischen Ziel, den Schwarzmarkt zurückzudrängen, käme man nur im unmittelbaren Wirkungsbereich der Modellprojekte näher. Aus Sicht der Industrie sind Modellprojekte zudem mit einer sehr geringen Planungssicherheit verbunden. Der Modellaufbau wird voraussichtlich keine mit einer Legalisierung vergleichbare Nachfragesituation schaffen. Aus Sicht der Nutzerinnen und Nutzer bieten Modellprojekte hingegen keine Aussicht auf Versorgungssicherheit mit nicht-medizinischem Cannabis und wären nur für diejenigen zugänglich, die auch in ein Modellprojekt einbezogen werden.

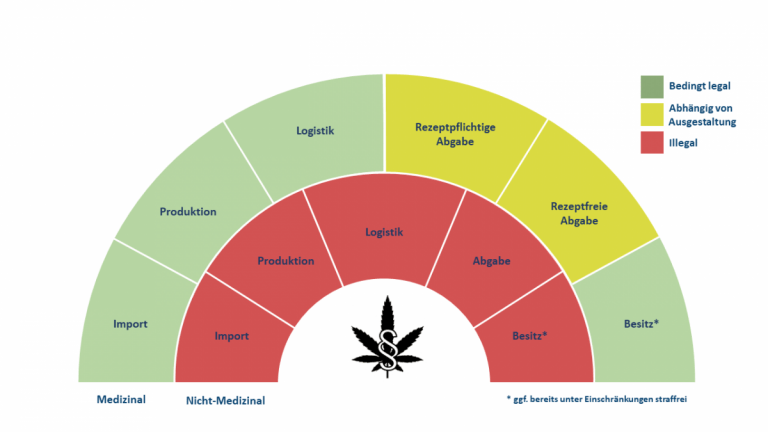

3. Szenario: Liberalisierung des Zugangs zu Medizinalcannabis

Eine Liberalisierung des bestehenden Zugangs zu medizinischem Cannabis wird derzeit vor dem Hintergrund diskutiert, dass eine Legalisierung zu Genusszwecken als teilweise unvereinbar mit internationalen Abkommen angesehen werden könnte. In diesem Szenario bliebe nicht-medizinisches Cannabis weiterhin verboten, Medizinalcannabis würde jedoch aus dem Betäubungsmittelgesetz gestrichen und neu geregelt. Medizinalcannabis wäre dann als apothekenpflichtiges Produkt rezeptfrei erhältlich. Gleichzeitig bliebe die Herkunft von medizinischem Cannabis nachvollziehbar und der Schwarzmarkt bliebe in diesem Teil der Lieferkette weiterhin ausgeschlossen.

Der Hauptvorteil dieses Szenarios liegt in der politischen Machbarkeit. Auch könnte eine hohe Qualität und Verfügbarkeit flächendeckend sichergestellt werden, da Importe möglich wären. Gleichzeitig ist offen, inwieweit die erhältlichen Produkte preislich wettbewerbsfähig mit dem Schwarzmarkt wären. Hinzu kommt ein weiteres gravierendes Problem: Bereits heute werden Patientinnen und Patienten von der Debatte um nicht-medizinisches Cannabis vereinnahmt. Wenn aus regulatorischen Gründen in Kauf genommen wird, dass die wichtige Unterscheidung zwischen medizinischem und nicht-medizinischem Cannabis verschwimmt, werden die Stigmatisierung und der damit verbundene Leidensdruck absehbar kaum abnehmen.

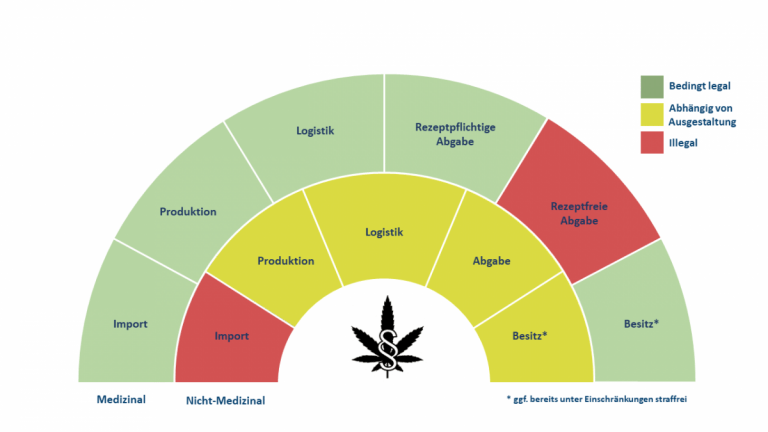

4. Szenario: Entkriminalisierung

Als politische Alternative zur Legalisierung oder als Zwischenschritt wird häufig eine Entkriminalisierung vorgeschlagen. Darunter lassen sich verschiedene Reformen des Strafrechts zusammenfassen, die in der Konsequenz zu einer Straffreiheit bisher strafbarer Handlungen entlang der Wertschöpfungskette führen. Dabei kann es sich grundsätzlich um die Produktion, die Logistik, das Inverkehrbringen, den Erwerb und den Besitz von nicht-medizinischem Cannabis handeln. Entkriminalisierungen erfolgen jedoch in der Regel partiell, sodass die Straffreiheit Grenzen findet, z. B. durch Mengengrenzen, gewerbliche Absichten oder grenzüberschreitenden Warenverkehr.

Die Reform wäre politisch und rechtlich vergleichsweise unproblematisch, könnte ohne Hindernisse im europäischen oder internationalen Recht umgesetzt werden und benötigt erwartbar auch nicht die Zustimmung des Bundesrates. Außerdem würde sie relativ schnell zu einer Verringerung des Leidensdrucks führen, da deutlich weniger Nutzerinnen und Nutzer von Strafverfolgung betroffen wären. Die reine Entkriminalisierung hat aber auch erhebliche Schattenseiten. Der Schwarzmarkt und die organisierte Kriminalität würden gestärkt, da sie ähnlich wie in den Niederlanden die weiterhin illegalen Wertschöpfungsstufen gezielt bedienen könnten. Auch eine Abnahme des Strafverfolgungsdrucks scheint plausibel. Der Jugendschutz wäre in der Folge noch schwächer als heute. An der Produktsicherheit und den damit verbundenen Gesundheitsrisiken dürfte sich kaum etwas ändern. Im schlimmsten Fall verringert eine Entkriminalisierung den politischen Handlungsdruck und beeinflusst den Diskurs in einer Weise, die eine Legalisierung auf absehbare Zeit unmöglich macht. Der Aufbau einer legalen Produktions- und Handelsinfrastruktur, die sichere Produkte und öffentliche Kontrolle ermöglicht, wäre vorerst zum Scheitern verurteilt.

5. Szenario: Scheitern der Reform

Es ist grundsätzlich denkbar, dass der Gesetzentwurf im Bundesrat scheitert oder der EuGH zu dem Ergebnis kommt, dass das Gesetz mit EU-Recht unvereinbar ist. Ein tatsächliches Scheitern aller Szenarien erscheint aus gegenwärtiger Sicht jedoch sehr unwahrscheinlich.

Die Folge wäre die Beibehaltung des Status quo mit sehr unterschiedlicher Strafverfolgung, völlig unkontrollierten Produkten und einer breiten Verfügbarkeit für Jung und Alt, die sich rechtsstaatlichen Maßnahmen fast vollständig entzieht. Sollte es dazu kommen, wäre eine verstärkte europäische Initiative zur Reform der Drogenpolitik auf EU-Ebene zu erwarten. In der EU gibt es bereits eine Reihe von Mitgliedstaaten, die sich für eine progressive Drogenpolitik einsetzen. So wird ebenfalls im März ein Gesetzentwurf in Tschechien erwartet, der eine ähnlich weitgehende Legalisierungsabsicht verfolgt wie der Entwurf der Bundesregierung.

Fazit: In jedem Fall zeichnet sich ein Reformwille in der europäischen Drogenpolitik ab.

Unabhängig davon, mit welchem Szenario die Bundesregierung im weiteren Prozess arbeiten wird, es steht außer Frage, dass die langfristige und rechtssichere Umsetzung dieser drogenpolitischen Reformen eine Verankerung im europäischen Recht erfordern würde. Um die dafür notwendigen Reformen anzugehen, ist eine möglichst breite Koalition entschlossener Mitgliedsstaaten entscheidend. Dieser Prozess ist einerseits langwierig und würde weit über die Dauer der aktuellen Legislaturperiode hinausgehen. Andererseits zeigt der Blick auf Länder wie Luxemburg, die Schweiz, Malta, Tschechien und die Niederlande, dass sich das Zeitfenster für Reformen langsam zu öffnen scheint. Für die Bundesregierung bietet sich gegenwärtig die seltene Gelegenheit, diesen Richtungswechsel in der europäischen Drogenpolitik maßgeblich mitzugestalten. Als First Mover könnte Deutschland eine Blaupause für zukünftige Legalisierungsvorhaben in anderen EU-Staaten schaffen.

In den kommenden Monaten wird sich sowohl die Debatte um einzelne Aspekte der Legalisierung intensivieren als auch der politische Widerstand zunehmen. Mit Blick auf Produktionskapazitäten, Lieferketten und regulatorische Rahmenbedingungen für Medizinalcannabis ist es ein zentrales Anliegen der Industrie, Planungssicherheit zu erlangen und gangbare Geschäftsmodelle zu entwickeln. Vor diesem Hintergrund sollte die Industrie auf ihre Erfahrungen und ihr Know-how zurückgreifen und maßgeblich zur Versachlichung der Debatte beitragen. Entscheidend hierfür ist die frühzeitige Aggregation von Interessen, ein koordiniertes Stakeholdermanagement sowie eine zielgerichtete Steuerung der politischen Kommunikation.